Тихий старт: начало пути

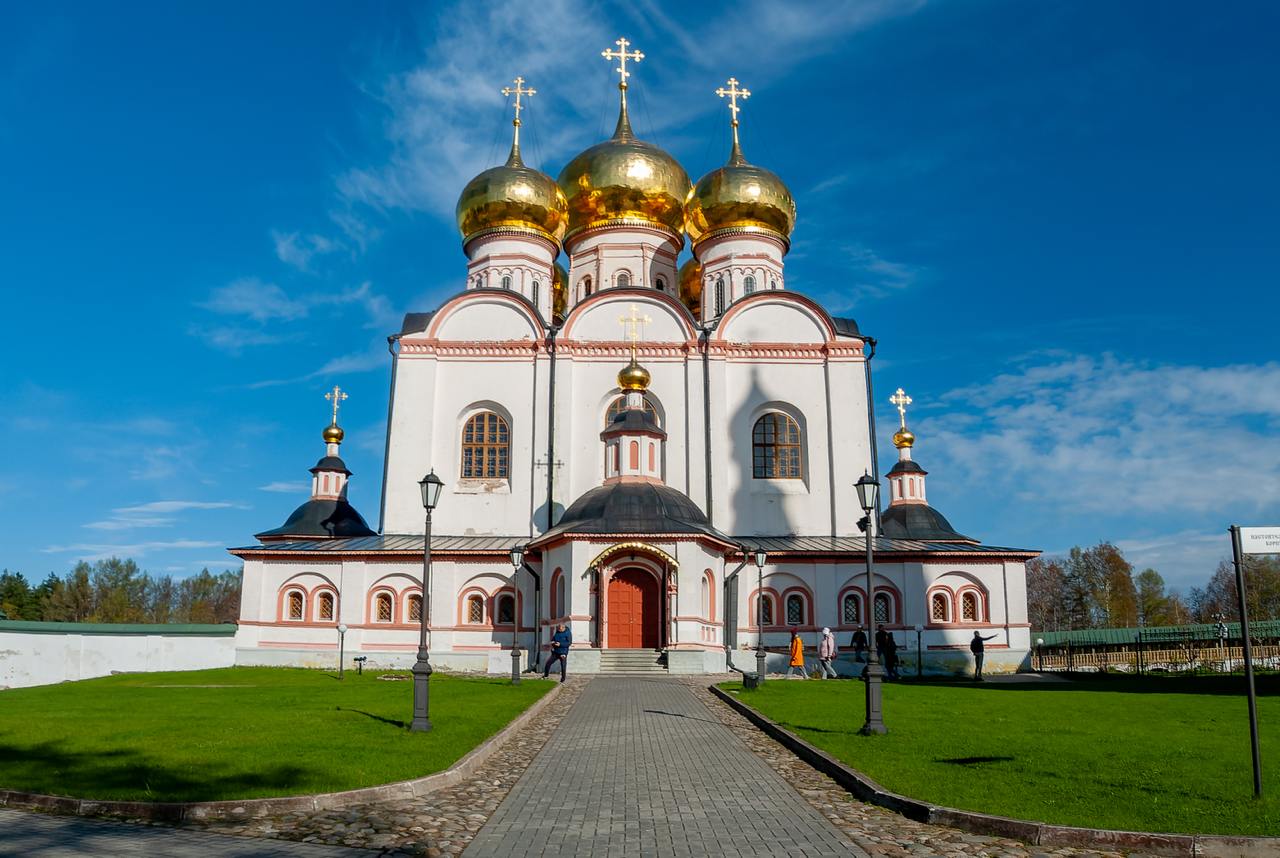

Утро 1 мая встретило нас пасмурным небом и весенним холодом, который больше напоминал остатки неуверенной зимы. Не было того мягкого тепла, которое обычно приносит весна, — только лёгкое, почти незаметное дыхание её приближения. За окном мелькал знакомый новгородский лес, будто нарисованный одной кистью. Каждое дерево, каждый куст казались частью единого, гармоничного пейзажа — как если бы художник специально подбирал цвета и формы. В этих лесах чувствуется не только природа, но и история — словно даже воздух насыщен тысячелетиями, прошедшими под этим небом.

Машина наполнялась запахом свежего чая из термоса, уютом дорожных мелочей и тем странным, едва уловимым ощущением, которое бывает в начале пути: когда не знаешь, что ждёт впереди, но точно знаешь — будет что-то любопытное. Это особенное чувство, когда всё ещё в стадии ожидания, но ты уже на пути к чему-то новому. Чай — тёплый и терпкий — казался не только способом согреться, но и способом настроиться на путешествие.

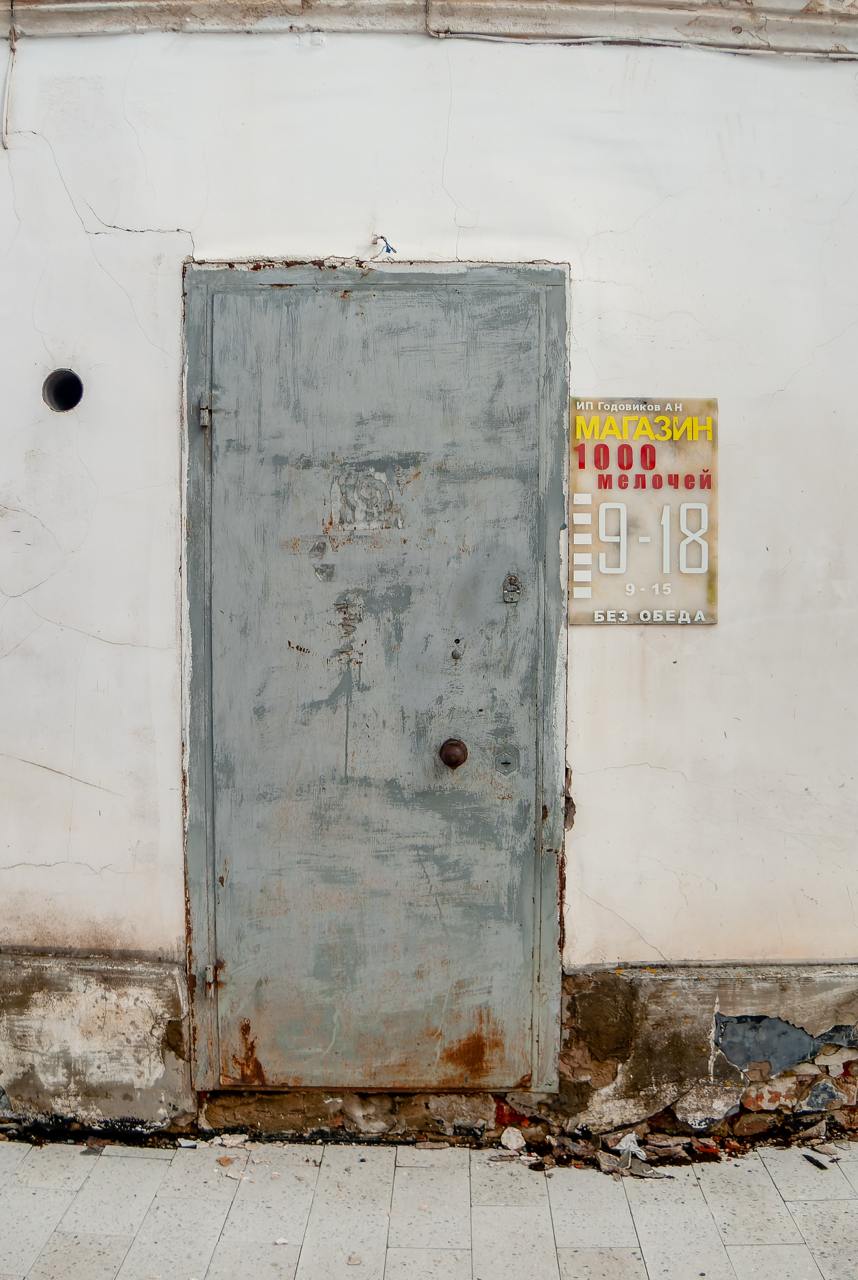

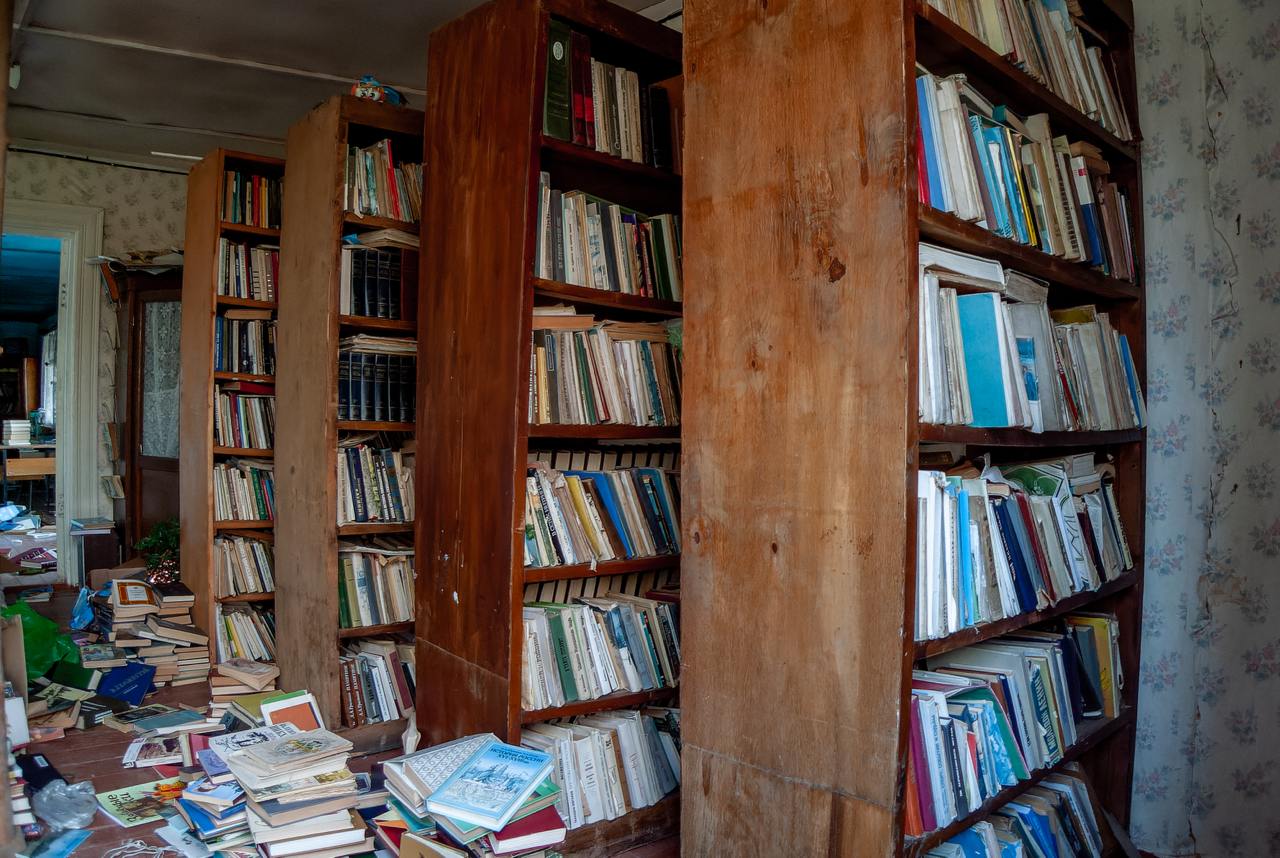

Мы выехали из Великого Новгорода около десяти утра. Без тайминг-плана, без must-see, без суеты. Просто с желанием куда-то уехать, оставить за плечами привычный городской ритм и открыть для себя что-то новое. Камера на плече — и в этом была какая-то особенная уверенность. Спокойствие внутри. Мы не спешили, не было нужды в скорости, не было необходимости гоняться за временем или местами на карте. Просто ехали. Хотелось ехать медленно, без конкретной цели, вглядываясь в каждое проходящее мимо мгновение. Ловить на ходу названия деревень на трассе, смотреть на вывески с улыбкой, вдыхать воздух полей и лесов, что мелькали за окном автомобиля. В каждом повороте, в каждом километре на асфальте — была своя история.

Примерно через час пути начался тот самый «квест», знакомый каждому путешественнику по российской провинции: где поесть? Это особый момент, который сопровождает каждое путешествие, напоминая, что вкусная еда может стать неотъемлемой частью маршрута. Мы весело и с юмором начали искать отзывы о местных заведениях Валдая. Интернет стал нашим верным спутником, источником информации, но также и поводом для забавных обсуждений. Было сложно выбрать: каждая кафешка казалась обнадеживающей, но все они обещали то, что в какой-то момент начинало казаться слишком хорошим, чтобы быть правдой. Отзывы не всегда совпадали с реальностью, а фотографии иногда оказывались слишком «идеальными». Однако в конце концов мы остановились на одном месте — опираясь на множественные рекомендации и, конечно, на нашу интуицию. Что будет — покажет только дорога.